Masterplan Arbeit und Wirtschaft – Überraschung am Ende

Solingen, 12.02.2024

Unsere Stellungnahme zum vorgestellten Masterplan Arbeit und Wirtschaft.

Der vom Büro CIMA Beratung und Management GmbH Ende 2023 vorgelegte Masterplan beeindruckt nicht nur mit seinem Umfang von 192 Seiten + Anhang, sondern auch mit Fakten, Erhebungen und vielen Details zu den einzelnen Gewerbegebieten. In dem hier vorgelegten Plan werden die Flächensituation und städtebauliche Entwicklung in Solingen aus den Blickwinkeln von Wirtschaft und Nachhaltigkeit betrachtet. Verwaltung, Politik und interessierte Öffentlichkeit erhalten eine systematische Faktenaufbereitung und Interpretation der Lage. Schade ist nur, dass am Ende das Fazit, also die Empfehlungen, überraschenderweise nicht konsequent der sachlichen Linie folgen, sondern wieder veraltete Denkmuster bedient. Wer insofern nur die Zusammenfassung liest, ist falsch informiert worden.

Der Masterplan analysiert detailliert die besondere Situation Solingens. Herausforderungen, die die lokale Wirtschaft sieht, werden dargestellt und zukunftsweisende Lösungsansätze vorgestellt.

Die wichtigste Botschaft: Solingens Wirtschaft wächst seit langem ausschließlich im Dienstleistungssektor. Vor allem im Bereich Gesundheit wird weiter steigendes Wachstum erwartet. Dieser Sektor benötigt kleinere mehrgeschossige Gewerbeflächen nahe an den Stadtteilzentren mit guter ÖPNV-Anbindung! Und dieser Wachstumsmotor ist wohnverträgliches Gewerbe.

Durch die bisherige Vorgehensweise sind in den letzten Jahren bereits 27 Hektar Gewerbefläche verloren gegangen! Das ist mehr als die Fläche aller im Ittertal geplanten Gewerbegebiete zusammen.

Der dringende Rat der Verfasser des Masterplans ist daher:

Bestehende Gewerbegebiete durch Bebauungspläne und Auflagen zu schützen und zu erhalten!

Der Masterplan legt somit den Finger in dieselbe Wunde wie die Bürgerinitiative. Ehemalige Produktionsflächen wurden und werden auch aktuell zu großen Anteilen in Wohngebiete umgewandelt und produzierendes Gewerbe ist dort dann nicht mehr zulässig. Besonders dramatisch ist der Wegfall vorhandener Industriegebiete. Wir erinnern an Olbo, Evertz, Breuer & Schmitz, etc. Aktuelle Planungen der Investoren für das frühere Industriegebiet Kölner Straße / Birkenweiher / Flurstraße (ehemals Kieserling + Omega) sehen tatsächlich fast nur noch Wohnen vor; von 88% ist die Rede! Die Stadt plante zuvor schon selbst 50% Wegfall der gewerblichen Nutzung. Beim brachgefallenen Grossmann-Gelände, das weiterhin als gewerbliche Baufläche ausgewiesen ist und bis vor kurzem eine Industriegebiet-Nutzung hatte, droht ebenfalls durch Planänderung ein weitgehender Verlust der gewerblichen Ausweisung. Vor dem Hintergrund nicht vorhandener Gewerbegebiete, wie immer wieder zu lesen ist, verlieren wir so die Grundlage für unsere heimische Industrie.

Als Bürgerinitiative Rettet das Ittertal warnen wir seit Jahren vor diesem Trend, den wir zum Beispiel auch bei den vielen neuen Discountern auf ehemaligen Gewerbeflächen sehen. Es entsteht der Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnten so gehandelt wurde, als ob keine Gewerbegebiete mehr gebraucht würden oder als ob unbegrenzt neue Flächen ausgewiesen werden könnten. 27 Hektar Abbau an Gewerbefläche sind sonst nicht zu erklären.

Flächenbedarf

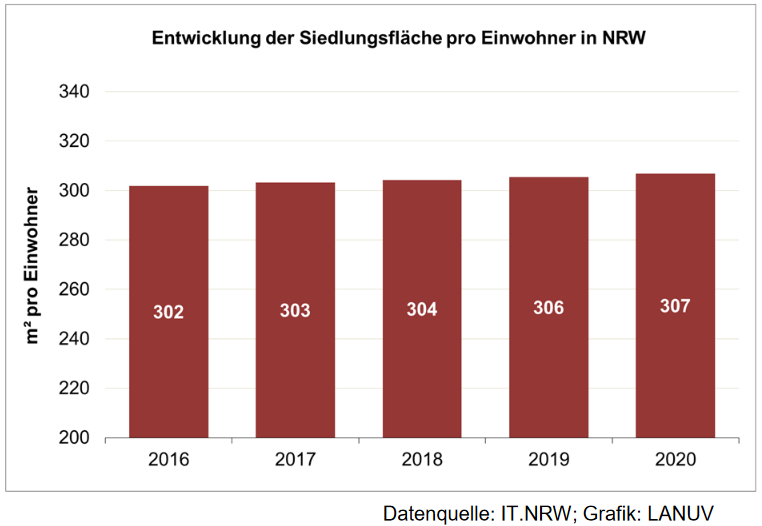

Schauen wir auf den Flächenbedarf. Im Masterplan wird ausführlich dargelegt, wie sich die Wirtschaft, die Beschäftigtenzahlen und daraus abgeleitet, der Gewerbeflächenbedarf in den nächsten Jahren entwickeln wird und – im Vergleich dazu – wie die Bezirksregierung es für die Regionalplanung vor einigen Jahren auf Basis der Eingaben der Stadt Solingen festgelegt hat. Abgeleitet wurden diese Zahlen aus der linearen Fortschreibung vergangener Trends und auf Basis der Erkenntnisse längst überholter Prognosen. Denn wesentliche Bedingungen haben sich in den letzten Jahren signifikant geändert. Wachsende Wirtschaftsbereiche sind heute Dienstleistung und Gesundheit, mit deutlich geringerem Flächenbedarfe als das produzierende Gewerbe. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft – Stichwort Baby Boomer. Die Klimakrise mit Überschwemmungen und der Aufheizung der Städte sowie der fortschreitende Verlust der Artenvielfalt haben uns mittlerweile erreicht und erfordern die Vermeidung von Versiegelung.

Der Masterplan berücksichtigt ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitskriterien und empfiehlt folgerichtig die Gebiete Buschfeld und Keusenhof als Grünflächen zu belassen und bestehende Gewerbe- und gewerbliche Brachflächen langfristig für Wirtschaftszwecke zu sichern und die sogenannten Premiumstandorte „Innovation Campus“, „Change Campus“ und „IT-Campus“ auszubauen.

So weit, so gut.

Überraschung im Fazit

Die Überraschung folgt dann aber in der abschließenden Zusammenfassung des Masterplans. Im Fazit – und nur dort – wird plötzlich empfohlen, doch zwei der im Ittertal geplanten Gewerbegebiete, Fürkeltrath-2 und Piepersberg-West, zu entwickeln; und das wohlgemerkt „trotz ihrer ökologischen Bedeutung und der Lage im Außenbereich“, wie es im Masterplan ausdrücklich heißt.

Für diese Empfehlung liefert der Masterplan aber keine schlüssige Begründung, außer dem vermeintlichen Flächenbedarf und der politischen Sorge, die 2012 von der Stadt Solingen selbst geforderten Vorgaben der Bezirksregierung nicht einhalten zu können. Interessant ist dabei auch, dass zuvor mehrere Gutachten zum Ittertal erstellt wurden. Das zusammenfassende Gutachten wurde im Masterplan an vielen Stellen zitiert. Und dieses riet wegen der hohen und sehr hohen sogenannten Raumwiderstände dazu, ausschließlich die im Besitz der Wirtschaftsförderung befindlichen 45% dieser beiden Flächen zu Gewerbegebieten zu entwickeln – und eben nicht die gesamten Flächen wie im Masterplan.

Warum lässt man teure Gutachten erstellen, wenn das Ergebnis ignoriert wird?

Es fehlt somit eine stichhaltige Begründung, warum letztendlich die nur wenigen Hektar Grünfläche in den nächsten Jahren zu Gewerbegebieten versiegelt werden sollen. Den dafür statistisch ermittelten Bedarf werden Stöcken 17 und andere Flächen – darunter auch immer wieder neue zwischenzeitlich brachfallende gewerbliche Flächen wie Borbet – in den kommenden Jahren decken.

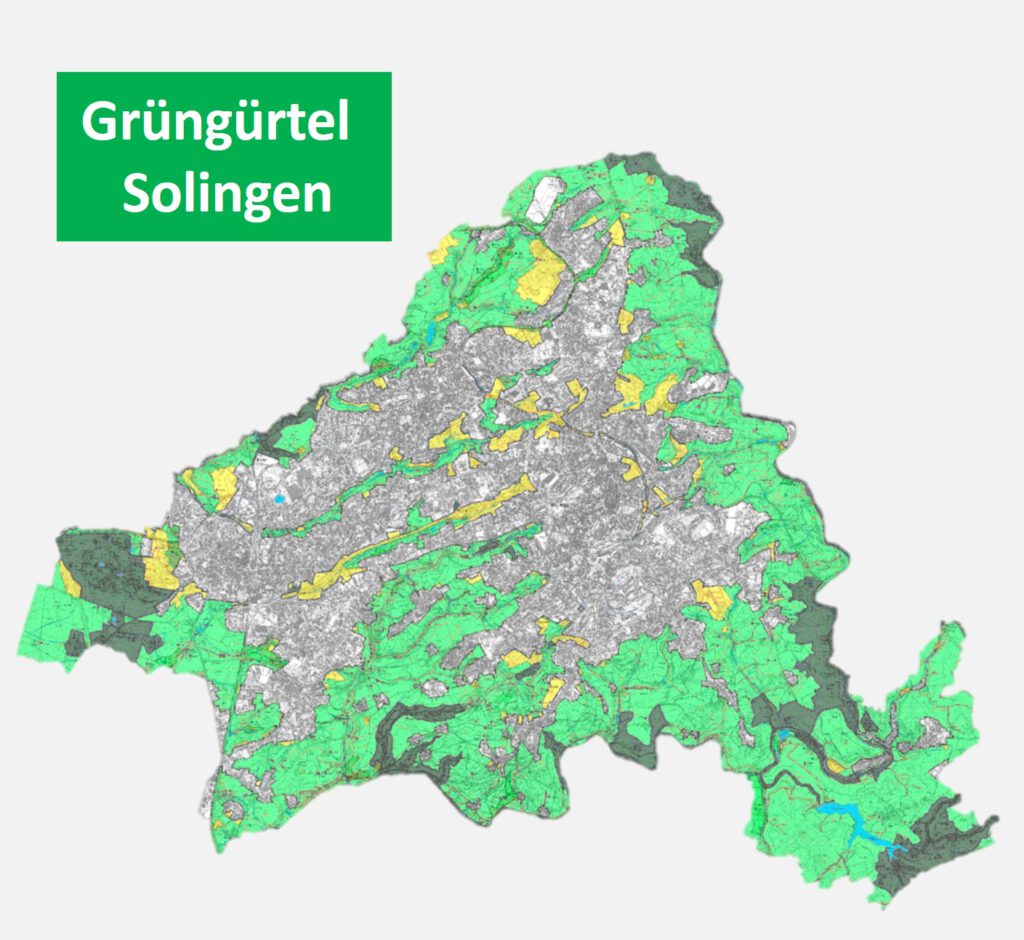

Es gibt auch keinen rechnerischen Nachweis, dass durch neue Gewerbegebiete im Solinger Grüngürtel im Außenbereich größere positive Effekte entstehen, als wenn man sie weiterhin der Landwirtschaft überlässt. Zu gerne wird vergessen, dass auch die landwirtschaftliche Nutzung eine Form der Wirtschaft ist.

Die einzige – nur zwischen den Zeilen zu lesende – Begründung für die Empfehlung, Fürkeltrath-2 und Piepersberg-West zu entwickeln, ist die, dass Teile der Flächen im Besitz der Wirtschaftsförderung sind und diese eben noch einen „Verwertungsauftrag“ hat – sie also als Grundstücksmakler handeln soll.

Es ist also ein Festhalten an alten Denkmustern, Jahrzehnte alten Planzahlen und dem Verfolgen des vermeintlich leichtesten Weges, Grünflächen zu vernichten.

Es macht eben mehr Mühe, schonend mit Ressourcen umzugehen, also rechtzeitig bestehende Gebiete mit Bebauungsplänen zu sichern oder Auflagen in Bebauungspläne zu schreiben. Leider ist der Masterplan in seinem wie auch immer entstandenen Fazit hier auch nicht innovativer, obwohl diese Instrumente der Sicherung im Text des Masterplans explizit und dringend gefordert werden.

Aus unserer Sicht werden wichtige Aspekte zum Thema Wirtschaft nicht beleuchtet. Uns fehlen zum Beispiel der Blick auf die unmittelbaren Nachbarn Haan, Langenfeld, Hilden in der Rheinschiene, die Verkehrsanbindung Scheuren, die beruflichen Bildungsträger (Süßwarenfachschule, IGOS, Hochschulen) und deren Potenziale oder auch der Pillenknick in der demografischen Entwicklung, der die Beschäftigtenzahlen signifikant verändern wird.

Wir stellen fest und das ist nicht neu, sondern ist unser Thema seit über 12 Jahren Bürgerinitiative Rettet das Ittertal: Flächenressourcen sind endlich!

Die statistische Prognose oder auch die Vorgabe des Regionalplans kann kein Argument sein, auf den letzten Drücker bis 2030 noch neue Flächen zu versiegeln. Es ist schlichtweg egal, ob bereits heute oder erst in wenigen Jahren (ab 2030 soll es keine Neuversiegelung mehr geben) keine Flächen mehr zur Verfügung stehen. Wir Menschen müssen diese Erkenntnis realisieren und schnell entsprechend handeln. Die damit angestrebte „Vorratshaltung“ von neu zu erschließenden Gewerbegebieten bedeutet hier die endgültige Vernichtung von wesentlichen Bereichen des noch vorhandenen Solinger Grüngürtels. Ein solcher Lösungsansatz ist keine Problem-Lösung, sondern nur eine zeitliche Problem-Verschiebung und ist damit eine weitere Hypothek für die Folgegenerationen.

Womit wir wieder bei unseren Forderungen sind:

Fokus auf eine innerstädtische Entwicklung, Sicherung der Gewerbebrachen für gewerbliche Bebauung, Finger weg von den Grünflächen.

Es ist bereits genug versiegelt!